KODANSHAtechでは、リモートワークかつ多様な働き方が浸透しています。

副業の推奨や非稼働日という概念、そして後述する「R&Dデー」制度などを通して、バリエーション豊かな働き方が実現されています。

そんな環境の中で生まれた、あるSlack Appをご紹介します。

それは、「今日、誰が働いていないか」を一目で知らせてくれる、ほんのちょっぴり便利な社内Slack Appです。

自由な文化がつくる「見えづらさ」

KODANSHAtechでは、週5勤務が前提ではありません。副業をすることも、むしろ推奨されており、週5未満で働くメンバーも少なくありません。

また、R&Dデーという制度があり、業務とは異なる活動に取り組むことができ月に2日まで取得できます。R&Dデーは勤務していても普段の業務とは異なる活動に取り組んでいるので、他のメンバーから見ると実質「非稼働日」に近い状態になります。

それ自体はとても良い文化ですが、ひとつ困ったことがありました。

それは、「今日、誰が働いているのか/いないのかが分かりづらい」ということです。

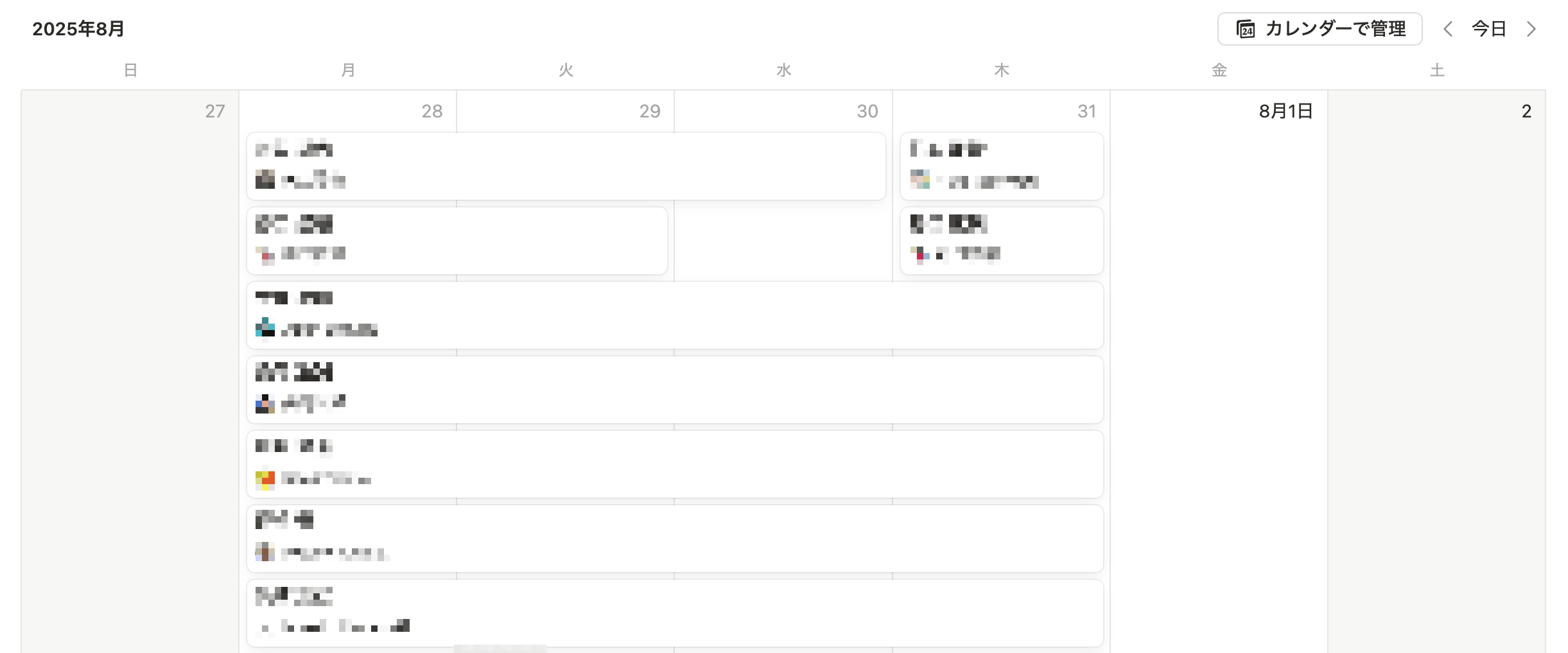

勤怠情報はNotion上のカレンダーデータベースで管理しています。しかし、そこにはメンバーの数だけ予定が入力されており、一覧性が乏しく、確認しやすいとは言えませんでした。

Slack Appのしくみと使われ方

この課題を解決するために開発したのがSlack上で毎朝、その日の非稼働者一覧を投稿してくれるSlack Appです。

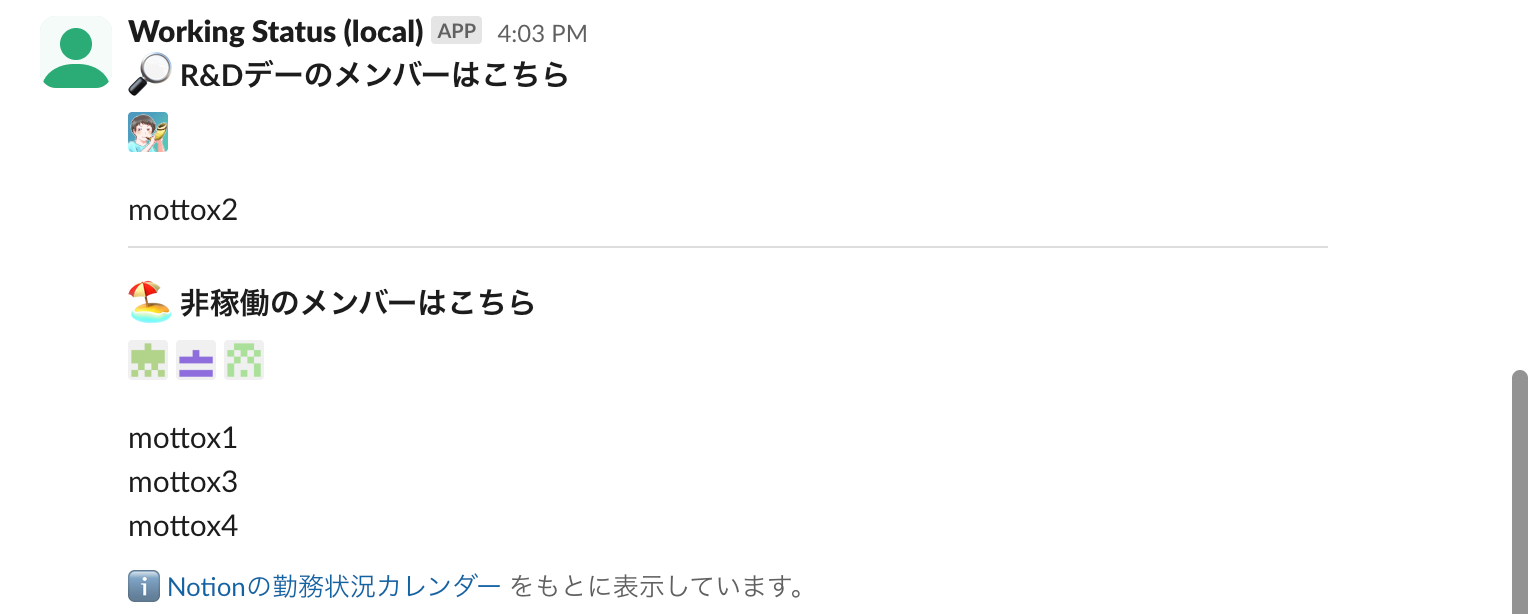

毎朝定時になると、自動でSlackの指定チャンネルに「今日お休みの人」「R&Dデーを取得している人」の一覧がメッセージとして投稿されます。

表示を工夫していて出勤している人を表示するのではなく、あえて「いない人」をリスト化することで、 「今からミーティングを組もうとしているこの人、今日はいるのかな?」という確認がしやすくなっています。

最近の改善では、Notion上のユーザーアイコンをそのままSlackの投稿にも表示できるようにしました。これにより、名前よりもアイコンで直感的に把握できるようになっています。

また、メッセージ下部には「この情報はNotionカレンダーをもとに取得しています」といった表記を添え、情報の出どころを明示しています。Botからの情報に対する信頼性を高めています。

R&Dデーで生まれた、多様な働き方を支えるアプリ

このSlack App自体、R&Dデー制度を利用して開発しています。

R&Dデーを2日ほど使ってプロトタイプを組み上げ、社内の稼働報告チャンネルへの投稿を開始しました。

Slackの投稿を見た他のメンバーが「今日はあの人、非稼働日/R&Dデーなんだ」と把握しやすくなり、制度の運用もより自然で透明なものになっています。

Slack Appの開発

このSlack Appは、Slack CLIで構築されており、Denoを使って実装されています。

アプリの原型を作った2年前の段階ではまだ新しい仕組みだったため事例も少なく、TriggerやFunctionといった新しい概念の理解に苦労しました。それでも、公式ドキュメントを丁寧に読み解きながら開発を進めました。

今回のアプリはメッセージの見せ方が重要だと思ったので、SlackのBlock Kit Builderを活用しながらベストな見せ方を模索しながら開発を行いました。

また、デバッグ用にSlash Commandを実装し、手動での確認も行えるようにしました。これにより、開発中の機能をすぐに試すことができ、効率的な開発が可能になりました。

Notion API連携

勤怠情報は、Notion上のカレンダー形式のデータベースから取得しています。

誰がその日に非稼働か・R&Dデーかを判別し、Slackメッセージとして整形して投稿しています。

たとえば「カレンダーが存在しない日は休日とみなして投稿しない」「同月に1件も稼働予定がない人は非稼働扱いにしない」など、実運用に即した細かい工夫も取り入れています。

NotionのAPIから得られるデータ構造がかなり複雑な反面、Denoで提供されているライブラリでは型の情報が握りつぶされている箇所があったりと、こなれていない部分もありました。

社内での反響と影響

このアプリは導入直後から、ポジティブな反響をもらっています。

特に「会議を組む側」にとっては、「今日この人いるっけ?」を一瞬で確認できるのが便利との声が多数寄せられています。

会社の代表やディレクター職のメンバーからも、「これは助かっている」という反応がありました。

Slack投稿の“見せ方”にまでこだわったことで、「ただのBot」ではなく「便利なツール」として評価されています。

小さな課題から生まれた、ちょっぴり便利なツール

このSlack Appは、日々のちょっとした不便を解決するために生まれました。

けれど、その背景にはKODANSHAtechらしい働き方の多様性と、制度を活かすカルチャーが根付いています。

「制度があるだけでなく、それをうまく活かすためのツールが必要」

「作った後も、“どう見せるか”で体験は変えられる」

そんな示唆に満ちた、Slack App事例のひとつとなりました。